日動画廊銀座本店 : 2025.4. 4(金)-4.23 (水)

鴨居玲がこの世を去って、今年で40年となりました。

これまで5年ごとに大きな回顧展が全国の美術館で開催され、そのたび大変な注目を浴び、若い新たなファンが増え続けております。このように没してなお長く人々を惹きつける画家は珍しく、本年も京都、広島など各地で展覧が予定されておりますことは、生前深くお付き合いをさせていただきました私どもにとって、大変喜ばしい限りです。

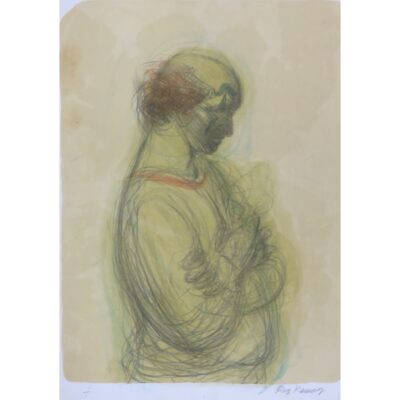

並外れた容姿、ユーモラスで誰にでも柔らかに接する人柄とは裏腹に、描き出されるのは暗く重いテーマです。深い心の叫びや哀しみ、孤独、常に抱えた「人間とは何か」「自分とは何者か」という問いに描くことで向き合い続けました。本展では、油彩画をはじめパステル画、デッサンを一堂に展覧、また当時の写真や遺品の一部を併せて展示し、鴨居玲という画家を改めてご紹介いたします。鴨居玲がいつまでも皆様に愛され続けることを願いやみません。

※本展覧会では、油彩やデッサンなど合わせて40点以上の作品を展示する予定です。

ウェブサイトに掲載の作品以外にも、大小さまざまな作品がございますので、この機会にぜひ足をお運びいただき、ご高覧いただければ幸いです。

展示作品に関してのお問い合わせは、info@web-nichido.com まで、お気軽にお問い合わせください。

_edited-400x400.jpeg)

-_edited-400x400.jpeg)

_edited-400x400.jpeg)

_edited-400x400.jpeg)

_edited-400x400.jpeg)

_edited-400x400.jpeg)

_edited-400x400.jpeg)

」鉛筆、コンテ-41.7x29.5cm-(F25-鑑43)_edited-400x400.jpeg)

-_edited-400x400.jpeg)

_edited-400x400.jpeg)

_edited-400x400.jpeg)